Hausgeschichten

Zu den prominentesten Bauwerken der Weißenhorner Altstadt zählen die Gebäude rund um das obere Tor. Sie werden zukünftig das erweiterte und neugestaltete Heimatmuseum aufnehmen. Zwar stehen sie wegen des Umbaus derzeit leer, aber sie stecken trotzdem voller Geschichten, von denen wir einige anlässlich des Internationalem Museumstags 2021 in lockerer Folge präsentieren.

Zusammengestellt mit freundlicher Unterstützung durch Burkhard Günther, Weißenhorn.

Neues Kapitel

Knapper Wohnraum

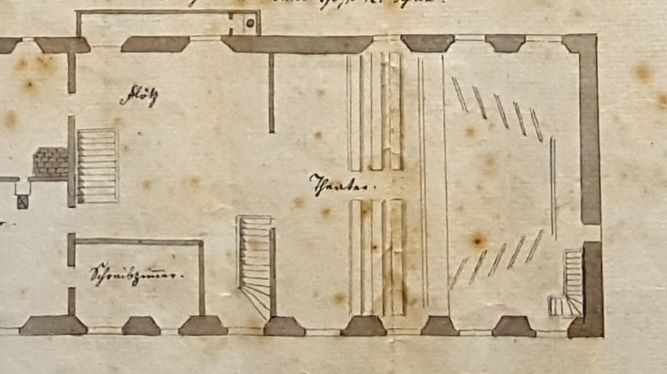

Wohnraum war auch schon im 19. Jahrhundert knapp. Als die Stadt eine neue Wohnung für den Benefiziaten suchte, zog man dafür das Wollhaus heran. Die hier ansässige Theatergesellschaft musste ausziehen und an Stelle des Theatersaals wurde 1822 eine neue Wohnung für den Benefiziaten eingebaut.

Wohin mit der Post?

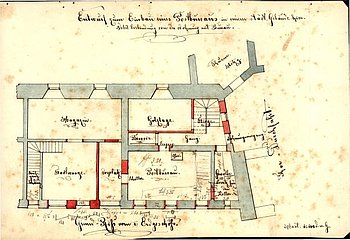

Um 1883 war man in der Stadt auf der Suche nach einem geeigneten Ort für das „Postexpeditionslokal“. Die damalige Unterbringung in der „Jörgenwirtschaft“ (das spätere Bekleidungshaus „Damen-Schmöller“ in der Memminger Str.) erschien zu unsicher. Zunächst dachte man an eine Verlegung ins Bahnhofsgebäude, einigte sich dann aber mit dem „Königlichen Oberpostamt für Schwaben und Neuburg“ in Augsburg auf das städtische Waaghaus. Erneut wurde um- und ausgebaut. Im Erdgeschoss musste ein großes Gewölbe weichen, um Platz für den „Post- und Telegraphendienst“ zu schaffen, während im Obergschoss eine Wohnung für den „Postexpeditor“ eingebaut wurde.

Das Ensemble

Schon 1809 werden die Bauten in einer Planansicht als zusammenhängendes Ensemble betrachtet.

Das Tor selbst wurde im Zuge des Stadtmauerbaus ab 1470/80 errichtet. Es folgten links das „Woll- und Waaghaus“ (1534), rechts davon die sogenannte „Kray“, die 1761 durch den heutigen Bau ersetzt wurde

Bereits 1908 konnte das Heimatmuseum einige Räume rund um die sogenannte „Feuerküche“ im südlichen Vortor beziehen. Rund 20 Jahre später begann man dann das Woll- und Waaghaus sowie den Hauptturm für die ständig wachsende Sammlung auszubauen.

Eine umfassende Neugestaltung erfolgte ab 1990. Schon damals war geplant, auch die „Kray“, die seit 1856 als Rathaus diente, für das Museum zu nutzen.

Nach dem Umzug der Stadtverwaltung in die Schlösser, wird dieser Plan nun verwirklicht . Mit einer zeitgemäßen Neukonzeption wird das Museum künftig einen Weg durch das gesamte Ensemble bieten.

Von ganz unten nach ganz oben

Fleischbank und Handwagenhinterlegungsschuppen

Im 19. Jahrhundert wurde vieles anders in Weißenhorn. Die ehemals so mächtige Stadtmauer fiel, und auch das Obere Tor verlor allmählich seine ursprüngliche Funktion.

Auch das Obere Tor wurde nun für neue Zwecke genutzt. Dort wo 1525 der Stadtchronist Nikolaus Thoman während des Bauernkriegs die Belagerung durch das Bauernheer erlebt hatte, wurden nun Wohnungen für die städtische Hebamme sowie den Nachtwächter eingebaut. Hinzu kam eine Fleischbank, die um 1900 für den Verkauf minderwertigen Fleischs im Nordturm untergebracht war, wo sie noch bis zu Beginn der 1950er Jahre bestand.

Einen zusätzlichen Anbau erhielt das Vortor im Jahre 1914. In der der Nische zwischen Südturm und Kray wurde eine „Handwagenhinterlegungsschuppen“ eingebaut. Hier wurden die Handwagen eingestellt, mit denen die Postboten ihre Fracht verteilten. Der Anbau war nicht unumstritten. Besonderen Widerstand erregte beim „Königlichen Generalkonservatorium der Kunstdenkmale und Altertümer Bayerns“ (Denkmalamt) die Absicht, den Bau mit „altertümlichen Schießschartenfenstern“ auszustatten. Man solle sich unbedingt mit „einfachen Schlitzfenstern“ begnügen.

Das zugehörige „Postexpeditionslokal“ (Postamt) hatte man nur wenige Schritte weiter schon 1883 im einstigen „Woll- und Waaghaus“ eingerichtet.

Ein „new hauß am obren thor“

Im 16. Jahrhundert erlebte Weißenhorn einen kraftvollen Wirtschaftsaufschwung durch die Produktion und den Handel mit Barchent, einem neuartigen Mischgewebe aus Baumwolle und Leinen, dass sich damals großer Beliebtheit erfreute. Sowohl in der Stadt, als auch in den umliegenden Dörfern standen eine Vielzahl von Webstühlen.

Dies wurde durch die Geschäftsinteressen Anton Fuggers nachdrücklich gefördert. 1534 ließ er links ans Obere Tor ein „new hauß“ (Nikolaus Thoman) anbauen. Zunächst sollte es als Waaghaus und Büchsenstadel dienen. Schon ein Jahr später wurde es dann auch für den Barchenthandel genutzt. Hier wurden die Stoffballen gewogen, auf ihre Qualität geprüft und in den großen Sälen der oberen Stockwerke gestapelt, um schließlich in alle Welt verkauft zu werden.

Alllerdings zogen sich die Fugger schon 1555 wieder aus dem Weißenhorner Barchentgeschäft zurück. Sie hatten es für gutes Geld an die Ulmer verkauft. Später überließen sie auch das Gebäude der Stadt, die es dann nach und nach für verschiedene Zwecke aus- und umbaute.

"Die besiegte Rachbegier"

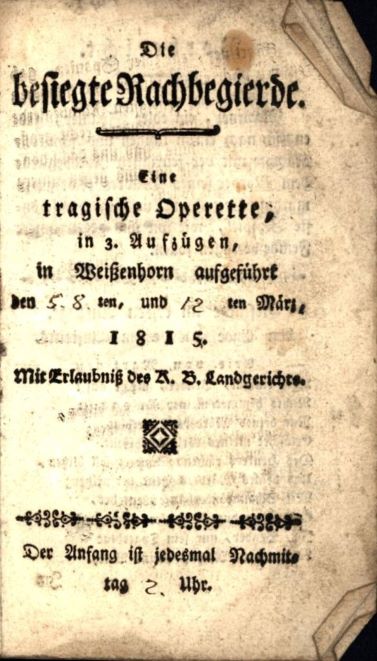

Im März 1815 wurde in Weißenhorn Theater gespielt. Zur Aufführung kam die Operette „Die besiegte Machtbegier“. Den Text hatte der Weißenhorner Schullehrer und Chorleiter Karl Rösle verfasst, aufgeführt wurde sie von der Weißenhorner Theatergesellschaft. Schon im 18. Jahrhundert hatten Weißenhorner Bürger*innen das Theaterspielen als ein neues Betätigungsfeld entdeckt. Das heutige Stadttheater gab es zwar noch nicht, doch stand der Gesellschaft ein Bühnensaal zur Verfügung, der in die einstigen Lagerräume des Wollhauses eingebaut worden war.

Fortsetzung folgt