Der Weg zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung

Wie kann der Weg der Stadt Weißenhorn zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung bis zum Jahr 2040 aussehen?

Gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Steinbacher Consult aus Neusäß und in enger Zusammenarbeit mit den Energieversorgern erstellt die Stadtverwaltung aktuell eine sogenannte kommunale Wärmeplanung. Die kommunale Wärmeplanung ist eine rechtlich unverbindliche, strategische Fachplanung, die Möglichkeiten aufzeigt und die mittel- und langfristige Gestaltung der Wärmeversorgung beschreibt.

Der zu erarbeitende Fahrplan wird mehr Klarheit über Wärmebedarfe, potenzielle Energiequellen und den Ausbau des Wärmenetzes in Weißenhorn liefern. Ziel der Wärmeplanung ist es dabei, den vor Ort besten und kosteneffizientesten Weg zu einer klimafreundlichen und fortschrittlichen Wärmeversorgung zu ermitteln.

Die Wärmeplanung der Stadt Weißenhorn wird über die sogenannte Kommunalrichtlinie gefördert (67K28873). Die Förderquote beträgt 90 Prozent. Nähere Informationen zum Programm gibt es hier.

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert die Bundesregierung seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zu Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen.

Kommunale Wärmeplanung

Kommunale Wärmeplanung: Inhalte und Ziele

Die kommunale Wärmeplanung ist ein technologieoffener, strategisch angelegter und langfristiger Prozess. Ziel ist es, zu prüfen, in welchem Umfang künftige Wärmebedarfe durch lokal verfügbare und nachhaltige Wärmequellen gedeckt werden können. Die kommunale Wärmeplanung stellt eine lokale Strategie zur Dekarbonisierung bis zum Jahr 2045 dar.

Der erarbeitete Wärmeplan bildet auf kommunaler Ebene die Grundlage für weiterführende technische Detailplanungen bzw. die Umsetzung von zentralen Wärmeversorgungssystemen, die dann auf Quartiersebene stattfinden. Durch die frühzeitige und gezielte Vorplanung lassen sich kostspielige Fehlinvestitionen vermeiden.

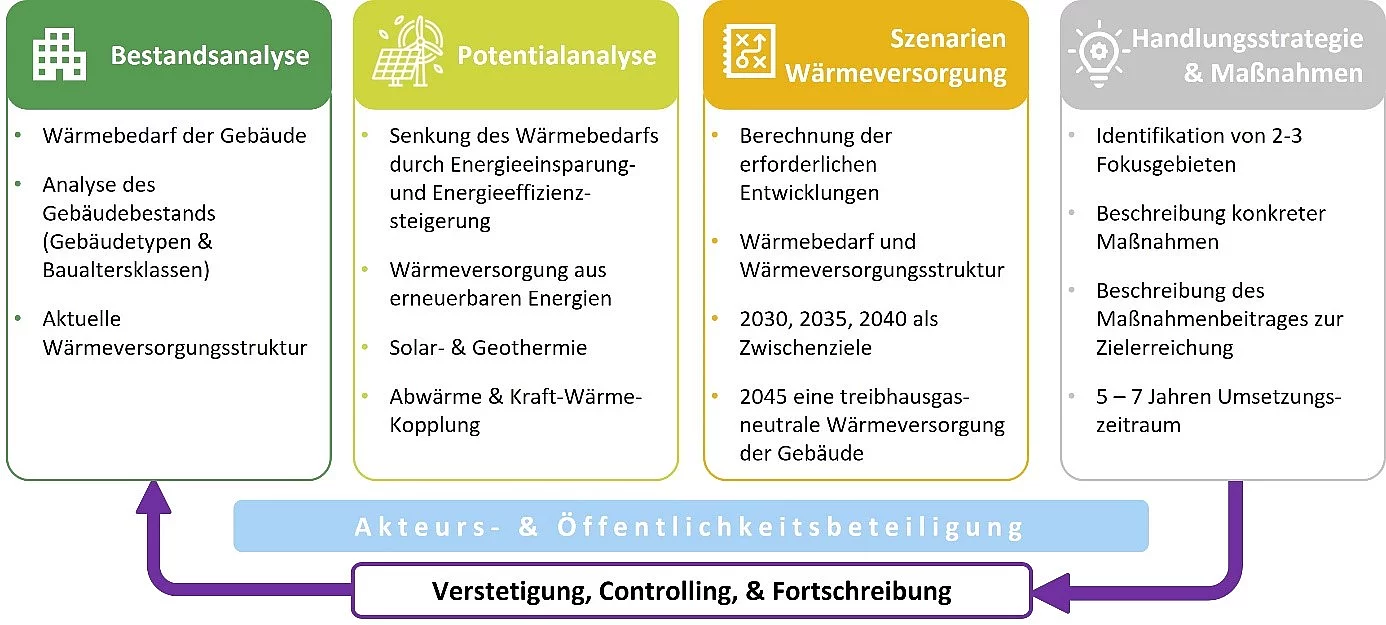

Die Erstellung der Wärmeplanung gliedert sich in folgende wesentliche Schritte (siehe auch Abbildung 1):

- Bestandsanalyse

Erhebung relevanter Daten zum aktuellen und zukünftigen Wärmebedarf (Wärmekataster) und -verbrauch in der Kommune, zur vorhandenen Energieinfrastruktur und zu nachhaltigen Wärmequellen. - Potenzialanalyse

Untersuchung des Potenzials erneuerbarer Wärmequellen und Abwärme sowie Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz und Energieeinsparung. - Zielszenarien

Auswertung der Analysen und Entwicklung von Szenarien für eine klimafreundliche Wärmeversorgung unter Berücksichtigung von Faktoren wie Wirtschaftlichkeit und technischer Umsetzbarkeit. - Strategie zur Wärmewende

Auswahl des passendsten Szenarios und Erstellung eines Maßnahmenkatalogs für die konkrete Umsetzung.

Siehe Abbildung 1: Prozessschritte der kommunalen Wärmeplanung

Die Fertigstellung der Wärmepläne markiert nicht das Ende des Prozesses, sondern den Übergang zur entscheidenden Umsetzungsphase. Der Aufbau klimafreundlicher Wärmenetze erfordert im Anschluss detaillierte Planungen und erhebliche Investitionen. Durch die Ausweisung geeigneter Gebiete und die Entwicklung spezifischer Maßnahmen kann dabei Planungssicherheit für Investitionen geschaffen werden.

Ziel der Wärmeplanung ist es somit, den vor Ort besten und kosteneffizientesten Weg zu einer klimafreundlichen und fortschrittlichen Wärmeversorgung zu ermitteln. Dies soll unter Berücksichtigung der Vorgabe der Klimaneutralität bis spätestens 2045 geschehen.

Nach Abschluss der Kommunalen Wärmeplanung: Das ändert sich für Verbraucher

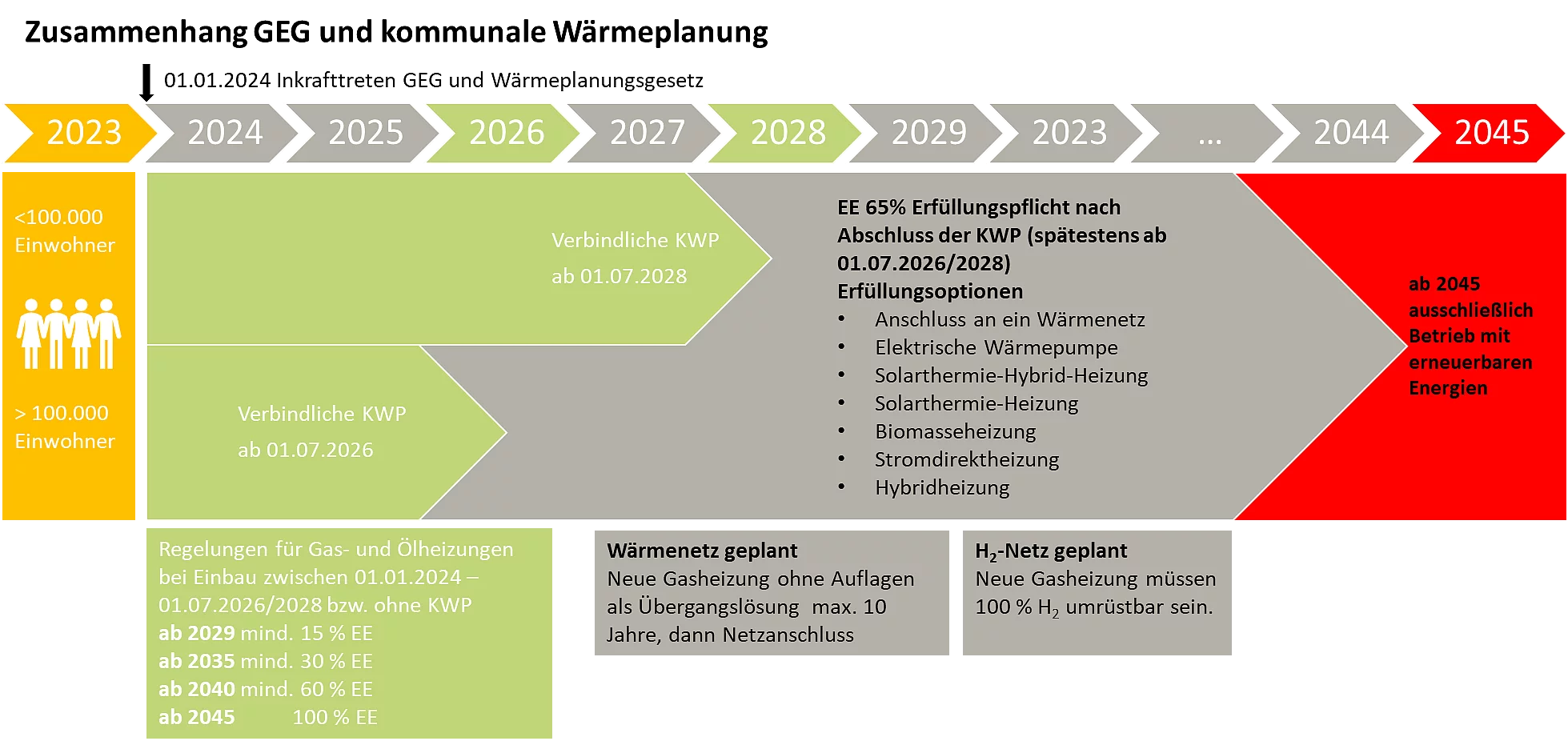

Ab dem 01.07.2028 sind Verbraucher beim Austausch ihrer Heizung verpflichtet, das Gebäudeenergiegesetz (GEG) zu befolgen. Eine zentrale Vorgabe des GEG ist die sogenannte 65-Prozent-Regel, die besagt, dass neue Heizungen zu mindestens 65 Prozent durch erneuerbare Energien betrieben werden müssen. Diese Vorgabe bedeutet faktisch, dass herkömmliche fossile Heizsysteme wie reine Gas- oder Ölheizungen nicht mehr installiert werden dürfen.

Eine Ausnahme bildet die sogenannte H2-ready-Gasheizung: Sollte die kommunale Wärmeplanung den Aufbau eines Netzes für grünen Wasserstoff vorsehen, dürfen weiterhin Gasheizungen eingebaut werden. Voraussetzung ist jedoch, dass diese Heizungen auf eine vollständige Umstellung auf Wasserstoff vorbereitet sind. Bis zur tatsächlichen Inbetriebnahme des Wasserstoffnetzes dürfen H2-ready-Gasheizungen noch mit fossilem Erdgas betrieben werden.

Sind im kommunalen Wärmeplan Wärmenetzgebiete ausgewiesen, besteht weder eine Verpflichtung zum Bau des Wärmenetzes noch ein Anschluss- und Benutzungszwang für die Verbraucher an ein Wärmenetz. Den Verbrauchern ist es freigestellt, wie die 65%-Erneuerbare Energien-Regel erfüllt wird. Der Anschluss an im kommunalen Wärmeplan ausgewiesene Wärmenetze stellt i. d. R. die sinnvollste Versorgungslösung dar. Abbildung 2 stellt diesen Zusammenhang zwischen GEG und kommunaler Wärmeplanung nochmals grafisch und unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgegebenen Zeitschiene dar.

Siehe Abbildung 2: Zusammenhang zwischen GEG und kommunaler Wärmeplanung